私たちは、高い知識と技術に裏打ちされた安心・安全な医療を検査を通じて提供するために、日々研鑽に努めています。 また、チーム医療を担う一員として検査部内の業務に留まらず、NSTチーム・ICTチーム・心カテチーム・PSGチーム等に積極的に参加しています。さらに、DM教室や各患者会活動、友の会活動等を通して患者様の痛みに寄り添える技師を目指しています。

一人一人がやりがいを感じお互いに成長できる職場、そして働き続けられる職場作りを目指しています。

一般検査

尿一般・尿沈査

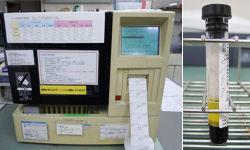

尿一般検査は、専用の自動分析装置で、尿の性状(色、PH、濁り)などや、尿成分(タンパク、 糖、ケトン体、潜血、ウロビリノーゲン、白血球)を測定しています。

尿沈査は顕微鏡で尿中の細胞や結晶などを詳しく調べます。

これらの検査で、腎臓や膀胱の状態がわかります。

便検査

便の中に血が混じっていないか、微量の血液を検出します。大腸癌発見の大きな手がかりになります。

その他、寄生虫や虫卵の検査もします。

穿刺液検査(腹水、胸水、髄液、関節液)

性状、細胞成分、細胞数を調べます。

血液検査

末梢血一般検査(血算・血液像・網状赤血球)

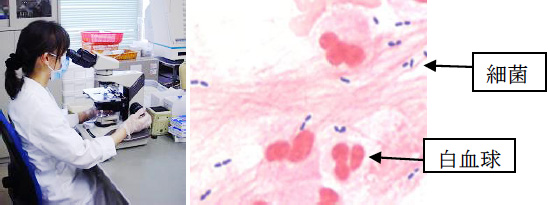

血液中の細胞成分の数や種類、ヘモグロビン濃度などを自動分析装置で測定します。分析装置の測定で異常と判定された検体は、自動的に血液塗抹標本を作成します。その後、観察しやすいように染色をし、顕微鏡で拡大して、臨床検査技師が目視により、最終確認をしています。細胞数の増減がないか、形態の異常がないか、白血病細胞などの異常な細胞がないかなどを確認し、異常があればコメントを表示しています。

|

|

| 全自動血球計数装置(BECKMAN COULTER LH755) |

血液塗抹標本を顕微鏡で確認中 |

骨髄検査

血液造血細胞(血液のもとになる細胞)は、骨の中にある骨髄で作られます。貧血や白血病などの血液疾患の原因や癌の転移がないかを調べるために、骨髄液の検査をすることがあります。もしも骨髄に血液の異常が見つかった場合は、血液専門医へ相談しています。

血液凝固検査

血液が凝固する機能を調べる検査です。血液中には、血液を凝固させる成分(血液凝固因子)があり、出血したときに止血をする役割があります。これらの成分が減ると血液が止まりにくくなります(凝固障害)。また、ワーファリンなどの抗凝固療法をしている方の血液は、固まりにくくなっていますが、薬の量が多すぎると出血を、少ないと血栓を起こしやすくなる危険性があるため、薬の量を適正に保つためのモニターが必要です。城北病院検査科では、凝固障害のスクリーニングや、抗凝固療法のモニターとして、4項目の検査を実施しています。このスクリーニング検査で、異常が認められ、詳しい検査が必要な場合は、外部の検査センターに委託しています。

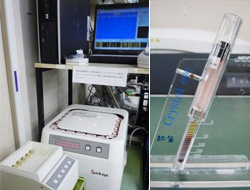

全自動血液凝固測定装置(Sysmex CA530)

全自動血液凝固測定装置(Sysmex CA530)

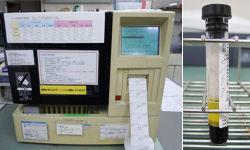

赤血球沈降速度

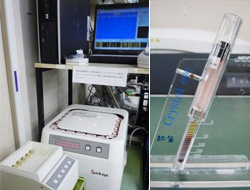

Techno Medica Quick eye

Techno Medica Quick eye

血液中の赤血球は比重が大きい(重たい)ため、時間の経過とともに沈んでいきます。赤血球沈降速度は、1時間または2時間で赤血球が沈む距離(㎜)を測ります。現在は自動分析装置があり、約20分の分析で、1時間値が換算できるようになりました。赤血球沈降速度(赤血球が沈む速度)は、赤血球の数や塊の大きさ、血液中の蛋白量に影響を受けます。貧血で赤血球が少ないと速く沈み、多いと沈みにくくなります。急性または慢性の炎症で炎症性の蛋白(フィブリノーゲンや免疫グロブリンなど)が増えると、赤血球が塊を作りやすくなり、沈む速度は速くなります。この現象を利用して、体の中に炎症がないかを調べる検査です。

生化学検査

城北病院検査科では、2台の全自動生化学分析装置を使って、35項目の検査をしています。診察前検査や夜間も含めた、緊急検査に対応できるようになっています。平成24年の春に新しい機器に更新し、より少ない血液で迅速に結果の報告が出来るようになりました。採血してから結果報告まで、最短で約30~40分でお知らせしています。

|

|

| 全自動生化学分析装置JEOL BM6010 |

全自動生化学分析装置JEOL BM6050 |

採血管にはいろいろな種類があります。それぞれの検査にあった採血管で採血しないと、正しい検査結果が得られません。血液は、液状の部分と細胞などの固形の部分があり、強い遠心力をかけて分離すると、分けることができます。生化学検査は遠心後の液状の部分(血清)を測定します。赤血球が壊れてしまう(溶血する)と、血清は橙色になります。この場合、一部の項目で、正しい値が出ないため、もう一度採血をする場合があります。また、血液中に脂肪分が多いと、白く濁ります(乳び)

検体のバーコードで依頼を取り込み、全自動で分注を行います。35項目を約10分で測定できます。

[生化学検査室で働く臨床検査技師の仕事]

みなさんの血液検査の結果を最初に目にするのは、私たち臨床検査技師です。迅速に正しい検査値を報告するように心がけています。もしも異常なデータをみたときは、直ちに医師に報告することで、日常診療のサポートをしています。また、正しい結果を出すためには、使用する機器や試薬の管理も重要な仕事です。

- 機器の管理

分析に使用している自動分析装置は精密な機械です。機械の調子が悪いと、正しい結果は得られません。定期的に機器のメンテナンスをすることで、トラブルを未然に防ぎます。

- 試薬の管理

測定項目ごとに違う試薬を使います。たくさんの種類の試薬があるので、必要な試薬を切らさないように、気を付けています。また、劣化した試薬を使用しないように、使用期限の確認もしています。試薬のロットが変わるとデータも変動します。いつも安定したデータを報告するため、更正を行います。

- 精度管理

正しい値が出ているかを確認します。機器や試薬のトラブルを発見するために必要です。また、全国規模のサーベイに参加し、自分たちのデータが正しいかを定期的に確認しています。

- 検査の実施

多くの項目は、バーコード対応の自動分析装置で測定しており、オンラインで依頼の取り込みや、結果の送信ができます。

- 検査値の確認・再検査

1検体ずつ検査値を確認し、異常値や極端な前回値との差があった場合は、再検査をして、正しく測定できているかを確認します。

- 結果報告

機器・試薬・精度管理を確認し、検査値に問題がないことを確認したうえで、結果を報告します。

- 異常値の報告

検査値に異常があった場合、その異常のレベルに応じて、担当医に異常値のお知らせをしています。

[生化学検査の目的]

血液には、蛋白、酵素、脂質、無機質、ホルモンなど、いろいろな成分が含まれていて、その濃度(量)や活性値を知ることで、健康状態や病気の診断、治療の効果判定、経過観察などができます。生化学検査は、血液の中の液状の部分に含まれる、それらの成分を化学的に分析する検査です。各項目の数値の組み合わせで、様々な臓器の状態や炎症の程度などを推測することができます。

このほかにも、たくさんの検査項目があります。城北病院検査科で検査していない項目は、外部の検査センターへ委託しています。項目によって、結果が出るまでの所要日数は違います。

輸血検査

輸血検査では、血液型検査、交差適合試験を主に行っています。

ABO血液型検査

患者血球と試薬(表試験)、患者血漿と試薬(裏試験)を反応させ、凝集の有無により血液型を判定します。

ABO血液型検査

患者血球と抗D血清を反応させ、凝集の有無により判定します。

輸血検査

赤血球製剤

赤血球製剤

輸血用血液製剤の発注(血液センター)・保管・管理を行っています。赤血球製剤においては交差適合試験を行い安全に輸血できるかを検査しています。また、自己血の保管・管理も行っています。

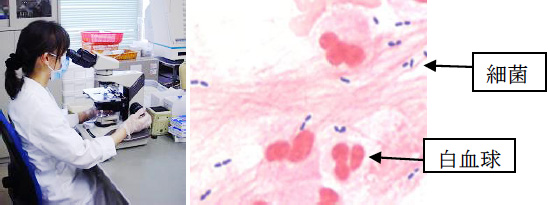

細菌検査

感染症の原因となっている菌(起炎菌)の同定・薬剤感受性検査を行っています。

ICT(感染制御チーム)にも参加し、病院の感染対策に取り組んでいます。

検査項目

塗抹検査

検体をスライドグラスに塗り、染色(グラム染色など)したものを顕微鏡(×1000倍)で観察します。菌の形と染色性の違いから起炎菌を推定します。

グラム染色:紫色に染まっているものが菌です。

グラム染色:紫色に染まっているものが菌です。

培養・同定検査

培地に検体を塗り、35~37℃で24時間培養し、菌の種類を決めます。結果が出るまでには早くても2日はかかります。

|

|

| 安全キャビネットの中で、培地に検体を塗ります。 |

培地に発育した菌の塊(コロニー)です。 |

薬剤感受性検査

起因菌に有効な抗菌薬を調べる検査です。

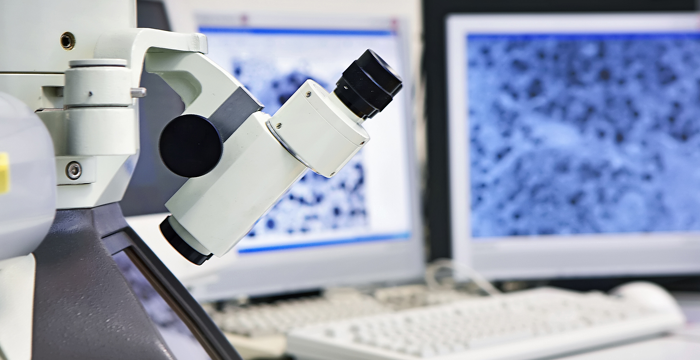

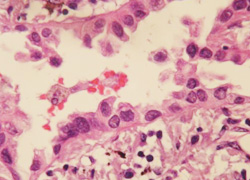

病理検査

病理検査とは病気(疾患)の診断や原因(病因)の究明を目的として、手術または検査の目的で採取された臓器、組織、細胞などを対象に顕微鏡等を用いて詳しい診断を行う検査です。特に病理組織検査と呼ばれる検査は患者様の病気と予測される部分から直接採取される検査なので、結果=最終診断となりえることもあります。

病理検査の種類

① 病理組織検査

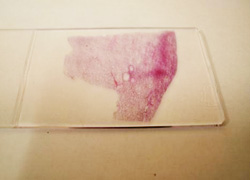

内視鏡(胃カメラ等)や手術で患者様より直接採取された検体(組織)からプレパラート(顕微鏡で観察するためのガラス標本)を作成し病理医により病気の観察・診断を行う 検査です。

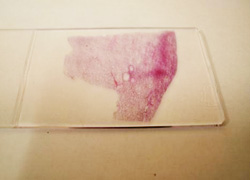

|

|

| 内視鏡検体(胃) |

手術検体(肺) |

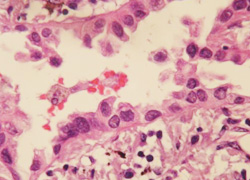

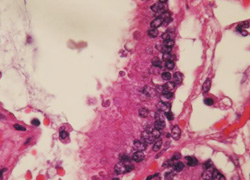

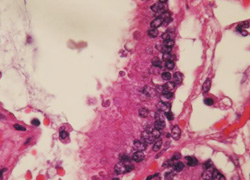

顕微鏡像

|

|

| 正常肺組織画像 |

肺癌組織画像 |

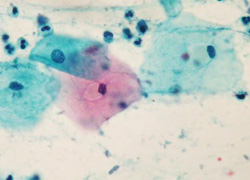

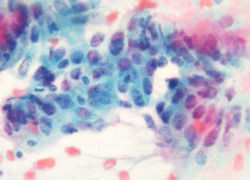

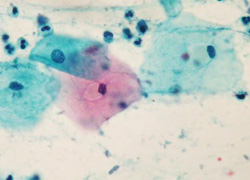

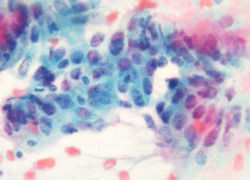

② 細胞診検査

細胞診検査は自然に体の外に出てくる細胞を検査して、その細胞のあった所の病変を推察することができます。これには喀痰に出てくる肺の細胞、尿に出てくる膀胱の細胞などがあたります。また、能動的にこちらから標的部位に細胞を採取する場合もあります。婦人科の子宮がん検診もそのひとつで、子宮内の細胞を調べます。組織検査とは違いますがこちらもプレパラートを作成し細胞レベルで癌細胞を検索する検査です。この分野では細胞診の勉強をした臨床検査技師(細胞検査士)が活躍しています。

子宮がん検診

顕微鏡像

婦人科健診

|

|

| 良性 |

悪性 |

生理機能検査

心電図検査

心臓の活動により発生する電気信号を、体表面から記録します。不整脈や心筋梗塞、狭心症といった心臓の異常がわかります。(検査時間:5分程度)

ホルター心電図検査※要予約

体表面に記録計を装着し、1 日(24 時間)の心電図変化を記録します。病院での心電図の記録時間は数十秒ほどで、その時点の変化しか記録できません。そのため、不整脈や狭心症の診断を目的として検査します。記録計を装着時は入浴できません。翌日、記録計をはずしに来院が必要です。

心臓超音波検査※要予約

超音波を用いて、心臓の形の異常と心臓弁や心臓各部の動き、更に血流の異常を調べます。(検査時間:30分程度)

肺機能検査※要予約

空気を肺にためる力、吐く力を調べます。通常は努力性肺活量(FVC)・1秒率を測定します。肺年齢が分かります。(検査時間:5分程度)

脳波検査

主に大脳の活動状態を頭皮から記録するものです。 脳の活動の変化によって脳波は大きく変化します。この検査では、頭皮に小さな電極をたくさんつけて行います。(検査時間:2時間程度)

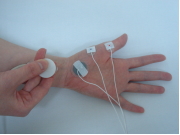

神経伝道速度検査(NCV)※要予約

手足の運動神経・感覚神経を刺激し、神経の障害の有無や程度を調べます。神経を体表面から刺激するため、多少の痛みが伴いますが、刺激をしても人体への影響はありません。(検査時間:1時間30分程度)

夜間動脈血酸素飽和度検査(SpO2)※要予約

睡眠中の体の中の酸素の濃度を測定します。自宅で検査を行い、翌日、記録計の返却が必要です。

1日血圧計検査※要予約

1日(24時間)携帯用血圧を装着し、血圧の変動を記録する検査です。翌日、血圧計をはずしに来院が必要です。

血圧脈波検査(ABI:動脈硬化の検査)※要予約

両手足の血圧を測定し、動脈硬化の程度や足の血管が詰まっていないかを調べる検査です。

血管年齢がわかります。(検査時間:10分程度)

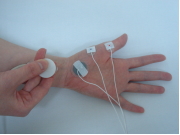

ポリソムノグラフィー検査(PSG:睡眠時無呼吸症候群の検査)※要予約

●簡易型検査

自宅で検査を行います。睡眠前に4つのセンサー(胸・腹・鼻・指)を装着し、睡眠中の呼吸の状態や酸素濃度を記録します。翌日、記録計の返却が必要です。

●精密検査

入院して検査を行います。

簡易型の装着に加え、脳波、筋電図、眼球の動きなどを測定し、睡眠状態を更に詳しく評価します。

外来棟検査室

日中は日当たりの良い明るい雰囲気です。

- 採血業務

外来で受診される患者様の採血を担当しています。

外来で受診される患者様の採血を担当しています。

- 血糖(グルコース)、HbA1c(グリコヘモグロビン)

主に糖尿病外来で迅速検査しています。 HbA1cは糖尿病の患者さんで血液中に顕著な増加がみられます。

血糖値は常に変化してますが、HbA1cは濃度が安定しています。

HbA1cの値は過去1~2ヶ月の血糖の平均的な状態を知ることができます。

- 凝固検査

- 尿一般、尿沈査、その他迅速検査

- 心電図検査、肺機能検査

- 鼻腔通気度検査

鼻の通り具合を見る検査です。

- 無散瞳眼底検査

眼底の血管はからだのなかで最も鮮明に観察できる血管であるため、眼底検査では、目の病気だけでなく、脳や血管など、全身の病気について多くの情報を得ることができます。

<検査の目的>

- 網膜など眼の病気の診断

- 頭蓋内の病気の診断

- 動脈硬化の診断

- 糖尿病による血管の病変の診断

私たちの病院は「民医連」に加盟しています

私たちの病院は「民医連」に加盟しています

外来で受診される患者様の採血を担当しています。

外来で受診される患者様の採血を担当しています。